新作TCG『Xross Stars』の先行体験会に行ってきました。VTuberやストリーマーを題材にした作品で、既存のカードゲームの流れを踏襲しつつも全く新しいゲーム性になっていたので、カードゲーマー視点でルールや注目のポイントを紹介していきます。

クロスタのルール紹介と所感

▲基本的なルールは公式動画が詳しく把握できます。

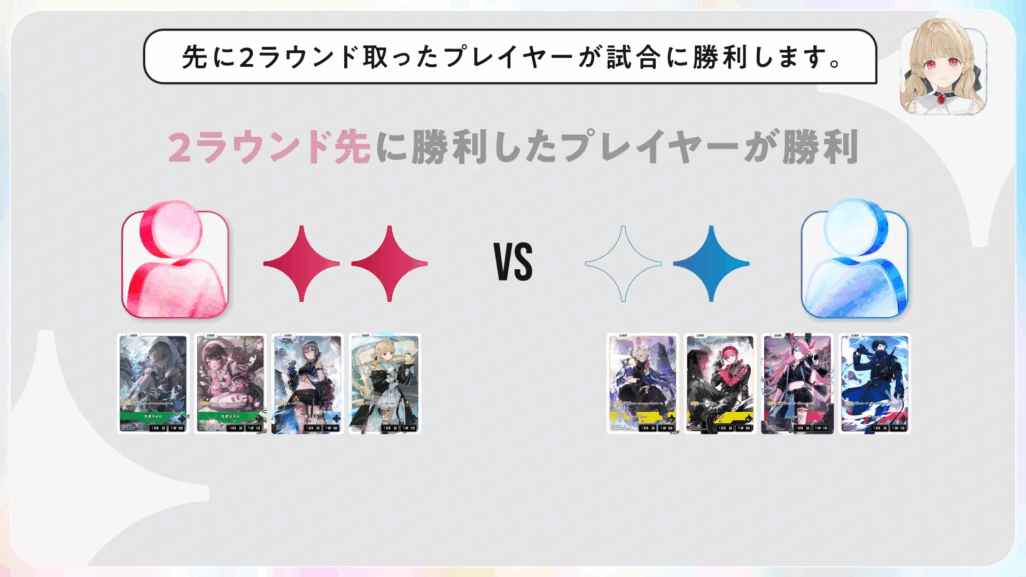

1試合最大3ラウンドのBO3形式

通常、1試合は最大3ラウンド行われ、先に2ラウンドを先取したプレイヤーの勝利です。

珍しいルールなのが、ラウンド中に使ったカードなどが置かれる「トラッシュゾーン」や、敵をダウンさせたリーダーが強化された「覚醒」状態がリセットされないという点です。2、3ラウンド目でデッキや盤面が初期状態に戻らないので、ラウンドごとに違う展開になる点が新鮮でした。

さらに、ラウンド数が大きくなるごとにPP(行動権)が増えるため、より派手な戦いになっていくのも面白い点でした。FPS/TPSゲームのような、終盤ほど相手チームとの距離が近づいて激戦になっていくようなモチーフがあると感じました。

相手のリーダー4人をダウンさせたらラウンド勝利!

クロススターズではお互いにリーダーカード4枚と、それに合わせた50枚+5枚のデッキを使って遊びます。

ゲームのルールは簡単で、各種カードを使って相手のリーダーにダメージを与えていき、4人全員をダウンさせる(HPを0にさせる)とラウンド勝利となります。

この部分もチーム戦のFPSゲームをモチーフにしていそうです。チームメンバーそれぞれにHPがあり、全員ダウンすると敗北になるのはFPSゲームに馴染があれば理解しやすいと思います。そこに、行動権(PP)や手札リソース・ダメージ配分という要素を足し、カードゲームらしく上手にまとめ上げられていると感じました。

2種類のカードを使って攻撃する

攻撃に必要な「アタック」と補助効果の「メモリア」

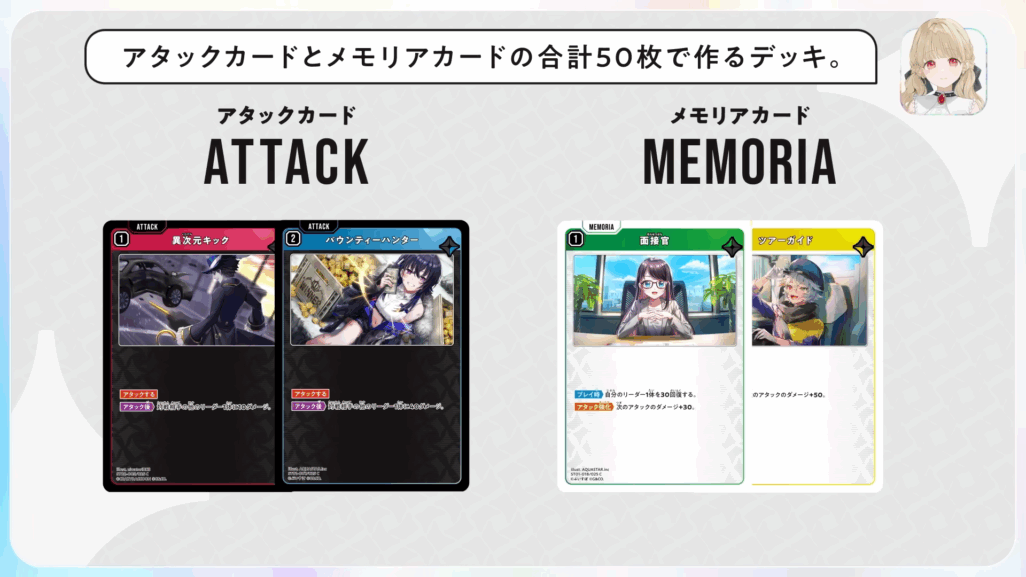

50枚のデッキには「アタックカード」と「メモリアカード」の2種類が含まれます。

クロスタでは、この「アタックカード」を使わないと相手を攻撃できません。山札から手札に加わったアタックカードを使用して、自身のリーダーで相手のリーダーを攻撃し、ダメージを与えていきます。

「メモリアカード」は自分の行動を補助するカードです。カードを引く効果や次のアタックのダメージを増やす効果などがあります。単体で攻撃できない代わりに、アタックカードよりもコストあたりの効率が良いようです。メモリアカードで効率良くダメージを伸ばしながら攻撃していくのが、相手との差を広げる上で重要な要素です。

カードを使う際にはPPを使う

カードをプレイする際にはカードの左上に書かれたコストの分だけ「PP(プレイポイント)」を使います。PPは使っても毎ターン回復するため、各ターン所定のPP分行動ができます。

PPは1ラウンド目は3、2ラウンド目は4、3ラウンド目は5と増えていき、後半になるほど多くのカードを使うことができます。

また、余ったPPは無駄にならず、毎ターン終了時にその分のカードをデッキから引くことができます。手札の価値はかなり高いので、使えるカードが合ってもあえて残すなどの戦略も有効になりそうです。

ゲーム開始時に得られる「タクティクスカード」

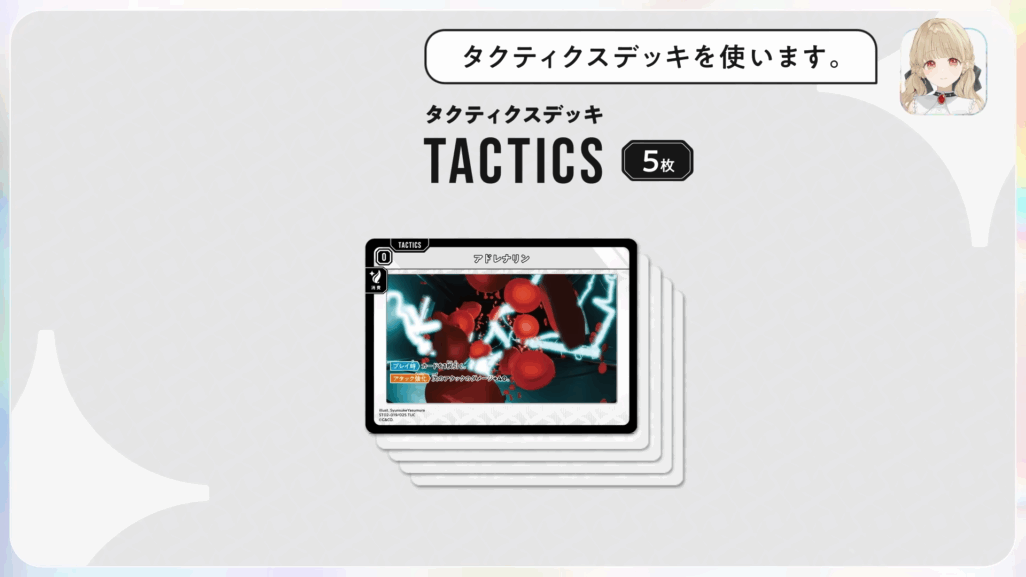

メインのデッキ50枚とは別に、5枚の「タクティクスカード」によるタクティクスデッキも使います。各ラウンドの開始時に「タクティクスデッキ」からカード一枚を選んで、そのゲーム中1度だけ使うことができます。

タクティクスカードはデッキ内のカードとほぼ同様のタイミングで使うことができるカードです。使い切りな分、アタックやメモリアカードと比べて高性能で純粋な手札1枚以上の価値があります。0PPで使えるタクティクスも多く、瞬間的にビッグアクションを起こすこともできます。

面白いのが、バトル中に使わなかったタクティクスカードはラウンド間で持ち越され、次のラウンドに使うことができる点です。これによって1,2ラウンドで敗色濃厚となった場合は温存する選択肢が生じ、攻めに行くか堅実に進めるかの駆け引き要素ができていると感じました。

デッキ構築の段階でも、ラウンド開始時の選択の段階でも色々な戦略を立てられる要素なので、本筋で無いながらもゲーム性を担う重要な要素です。

クロスタを遊んで感じたこと

全く新感覚のカードゲーム!

シンプルなルールながらメジャーなTCGとは大きく異なるため、カードゲーマーとしては新鮮に楽しめる点を高く評価したいところです。

細かいリソースやダメージの管理がゲームの肝となっているため一方的な展開になりづらく、対戦相手との差し合いで勝負が決まるゲーム性だと感じました。

基本的にはトップドローの影響度が大きいためカジュアルに遊びやすそうなのですが、ラウンド間のリソース配分や、R1時点からR3までを見越した戦略を建てる要素もあり、勝率を伸ばす細かいメソッドが多くありそうなのも楽しみなポイントです。

トラッシュ暗記要素は面白くもあり不安もあり

特徴的なルールとして、トラッシュゾーンにはカードが裏向きで置かれていき、それが非公開情報となるという点がありました。

これはゲームとしての深みを増すだけでなく、トラッシュ確認の手間を省けてゲーム時間を短縮するためのシステムでもあり、現時点では遊びやすくなる要素となっていると思います。

しかし、今後トラッシュ暗記の重要度が上がっていってしまうと、カジュアルさが薄れていく懸念があります。ユーザーによって善し悪しが分かれるところですが、個人的には暗記の重要度が上がるのは好ましくないため、やや不安な部分ではあります。

デッキ構築は手軽で始めやすそう

デッキ構築が簡単なのは参入しやすそうで良い点だと感じました。リーダー4種を選んだら半自動的に32枚の専用カードを採用することになるほか、エースカードの8枠は選択肢が少ないため迷いにくい設計です。

残り10枚の枠に採用するニュートラルカードも種類は多くないので、あまり困らず決められそうです。

コメント